irregular

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

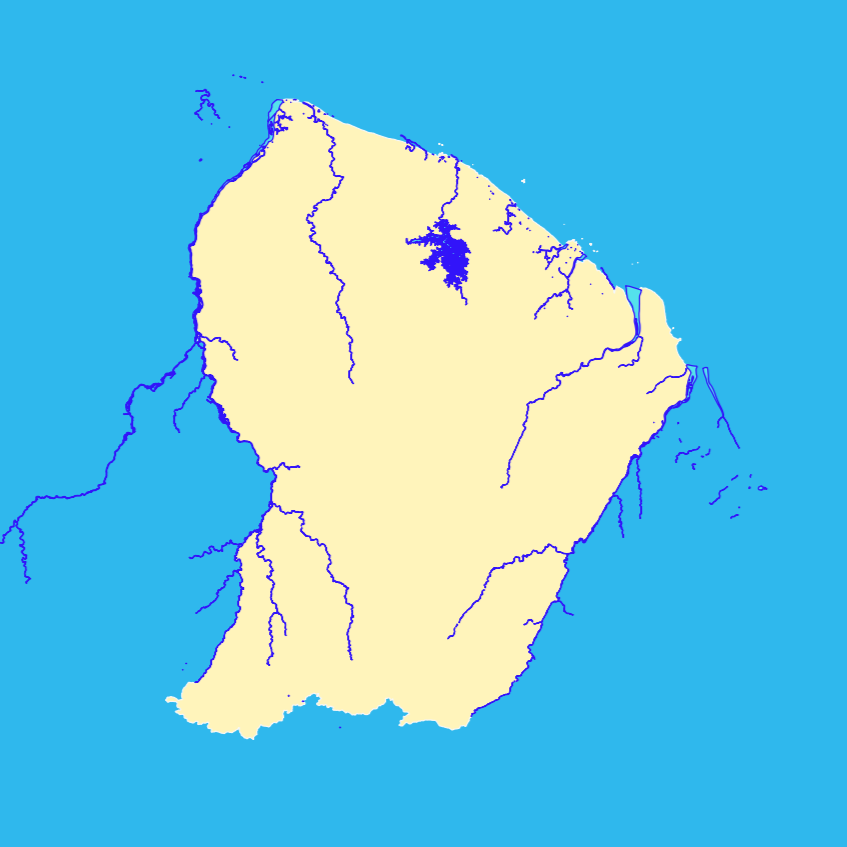

Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du territoire français réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : - région hydrographique (1er ordre), - secteur hydrographique (2ème ordre), - sous-secteur hydrographique (3ème ordre), - zone hydrographique (4ème ordre). Une région hydrographique est découpée suivant un maximum de 10 secteurs. La liste des régions hydrographiques a été arrêtée dans la circulaire n°91-50 du 12 février 1991 mais la détermination de leurs limites est sous la responsabilité des Agences de l'Eau. La géométrie est proche de la BDTopo IGN qui a été utilisée pour sa réalisation.La BDCarthage Réunion est maintenue par la DEAL Réunion.La BD Carthage Réunion est une version validée par le SIE mais pas par l'IGN et que donc des problemes d'incompatibilité avec des referentiels IGN peuvent survenir (et qu'une mise à jour "officialisera" la BD Carthage avec la validation IGN).

-

Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un plan d’eau ou une ligne littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas constante sur toute l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé sur une partie. Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sous-milieux sur l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types : - les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants "V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500 Le cours d’eau “ La Dronne ” a pour numéro d’entité : 025 et pour code milieu : 0 . Ce cours d’eau traverse plusieurs zones hydrographiques (même plusieurs sous-secteurs ) : P746,P744, P742, P70, P734, P731, P730, P716, P715, P714, P711, P710, P702, P701, P700. Parmi ces codes, seuls les deux caractères sont invariants. Son code générique est donc : P7--0250 De manière similaire, la Garonne a pour numéro d’entité : 000 et pour code milieu : 0. Ce cours traverse plusieurs secteurs hydrographiques (tout commencant par “ 0 ”. Son code générique est : 0---00000 Une entité hydrographique de surface est une entité hydrographique regroupant les plans d'eau et les entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique est décomposée en éléments hydrographique de surface. Dans certains cas, une entité hydrographique de surface peut être traversée par un ou plusieurs cours d'eau - cas des plans d'eau. Néanmoins, il est retenu qu'une seule entité hydrographique, dit cours d'eau principal du plan d'eau. Par contre, une entité hydrographique peut être traversée / contenir par un ensemble de tronçons élémentaires.

-

A un polygone élémentaire correspond une pile (ou un empilement) caractéristique d’entités hydrogéologiques. D'après Sandre, dictionnaire du référentiel hydrogéologique SAQ version 2.2

-

Un élément hydrographique de surface correspond à une unité surfacique contenant un milieu aquatique superficiel : - les zones couvertes d'eau douce permanente ou non permanente, - les zones couvertes d'eau salée permanente ou non permanente, - les glaciers, névés. et dont les caractéristiques (attributs) sont homogènes. Un élément surfacique est localisé par une face. Certains attributs sont gérés par l'IGN : Nature, type

-

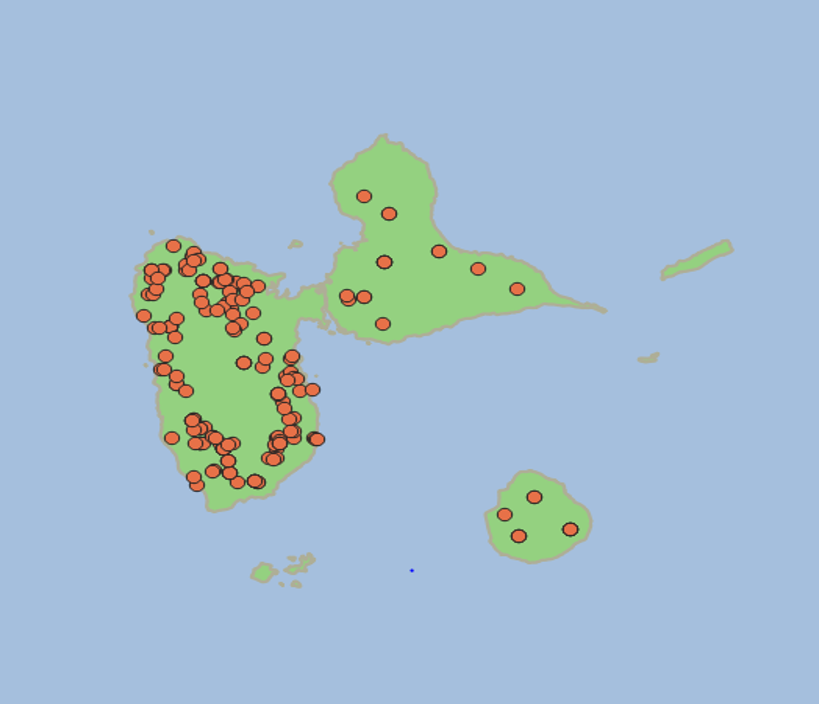

Référentiel construit à partir des ouvrages de prélèvement issus des déclarations des préleveurs dans le cadre de la redevance sur l'eau. Un ouvrage de prélèvement désigne un ensemble de dispositifs techniques de captage, de stockage et de canalisation d’eau, provenant d’une ressource et à destination d’un usage principal. Un ouvrage de prélèvement correspond généralement à un système anthropique, c'est-à-dire, issu d’une activité humaine, élaboré et entretenu par l’homme, en vue de réaliser des prélèvements d’eau de quantité non négligeable. Un ouvrage de prélèvement est connecté à une seule ressource en eau, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs points de prélèvement géographiquement individualisés, lorsque ces derniers sont connus et bien identifiés. Un point de prélèvement matérialise un point de connexion physique entre la ressource en eau et un dispositif technique de captage d’eau se rapportant à l’ouvrage de prélèvement en question. Un ouvrage de prélèvement DOIT être déterminé de manière à obtenir au mieux le volume global prélevé sur la ressource. Il PEUT être composé de plusieurs points de prélèvement dès lors qu’il existe autant de dispositifs techniques de captage d’eau connectés à la même ressource à des endroits différents, les eaux captées au niveau de ces points étant généralement mélangées en amont ou en aval du ou des dispositifs de comptage (compteurs d’eau), contribuant à l’obtention du volume global prélevé sur la ressource, ceci à l’échelle de l’ouvrage de prélèvement. Les eaux captées par chacun de ces points proviennent obligatoirement de la même ressource. Le périmètre relatif à un ouvrage de prélèvement DOIT être déterminé indépendamment du mode de distribution de l’eau prélevé et réalisé en aval de l’ouvrage de prélèvement, vers des milieux récepteurs et des usages différents (parcelles culturales pour irrigation, files ou unités de traitement d’eau potable, unités de process industriels, ressource en eau réceptrice, château d’eau,…) L’exploitation d’un ouvrage de prélèvement peut s’appuyer sur un ou plusieurs modes d’extraction physique de l’eau (gravitaire ou dérivation, pompage,..), un seul mode d’extraction étant généralement appliqué au niveau de chacun de ses points de prélèvement. Dès lors qu’il existe une copropriété du matériel constitutif d’un ouvrage de prélèvement, le maître d’ouvrage est obligatoirement celui ayant été déclaré comme tel auprès de son organisme instructeur de tutelle. La maintenance et l’exploitation d’un ouvrage de prélèvement sont placés sous la responsabilité juridique et administrative d’un seul exploitant (ou gestionnaire), lequel peut être identique au maître d’ouvrage, ceci durant une période couverte par les dates de début et de fin de prise de fonction. Un ouvrage de prélèvement est localisé sur une et une seule commune principale, elle-même identifiée par son code INSEE. Dans le cas d’un ouvrage de prélèvement d’eau littorale, celui-ci est considéré comme étant localisé sur la commune possédant la responsabilité administrative du territoire maritime ou de la zone littorale dans laquelle se trouve l’ouvrage de prélèvement.

-

Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du territoire français réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : - région hydrographique (1er ordre), - secteur hydrographique (2ème ordre), - sous-secteur hydrographique (3ème ordre), - zone hydrographique (4ème ordre). Une région hydrographique est découpée suivant un maximum de 10 secteurs. La liste des régions hydrographiques a été arrêtée dans la circulaire n°91-50 du 12 février 1991 mais la détermination de leurs limites est sous la responsabilité des Agences de l'Eau. La géométrie est proche de la BDTopo IGN qui a été utilisée pour sa réalisation.La BDCarthage Réunion est maintenue par la DEAL Réunion.La BD Carthage Réunion est une version validée par le SIE mais pas par l'IGN et que donc des problemes d'incompatibilité avec des referentiels IGN peuvent survenir (et qu'une mise à jour "officialisera" la BD Carthage avec la validation IGN).

-

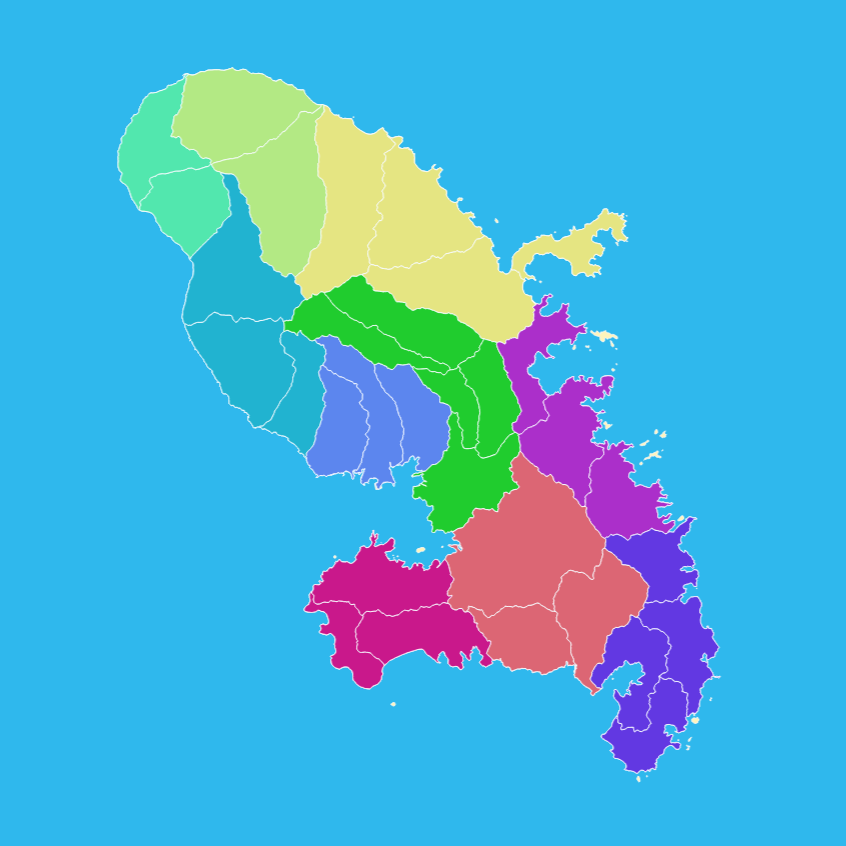

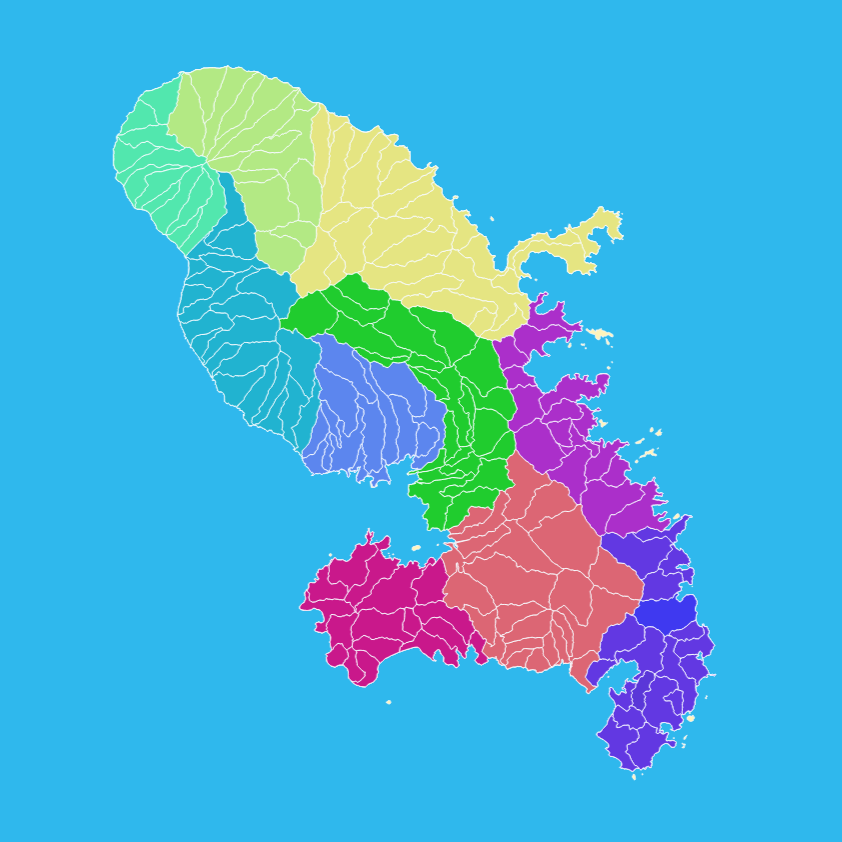

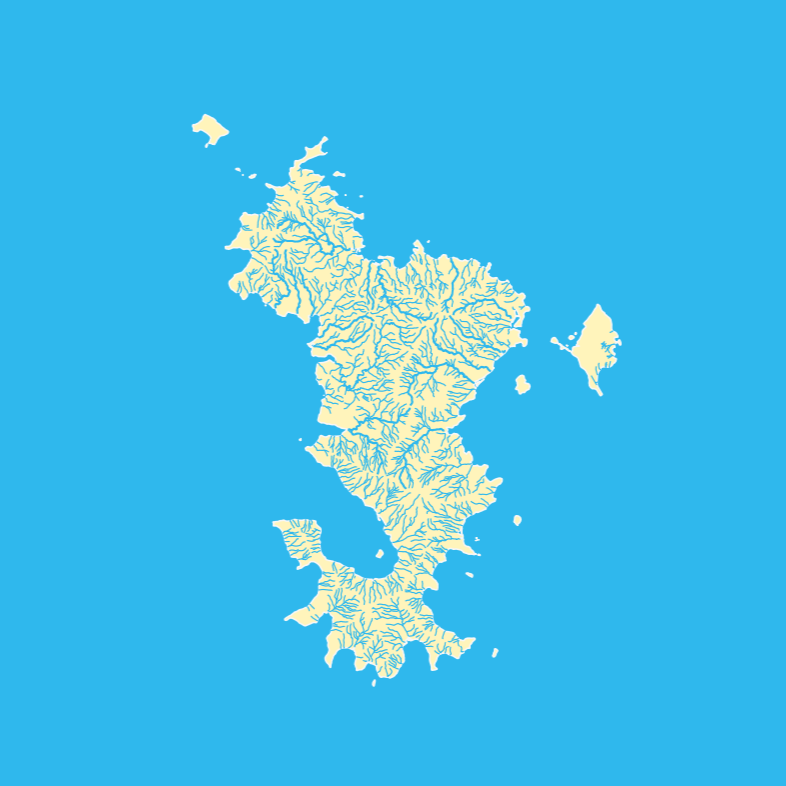

Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un plan d’eau ou une ligne littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas constante sur toute l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé sur une partie. Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sous-milieux sur l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types : - les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants "V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500 Le cours d’eau “ La Dronne ” a pour numéro d’entité : 025 et pour code milieu : 0 . Ce cours d’eau traverse plusieurs zones hydrographiques (même plusieurs sous-secteurs ) : P746,P744, P742, P70, P734, P731, P730, P716, P715, P714, P711, P710, P702, P701, P700. Parmi ces codes, seuls les deux caractères sont invariants. Son code générique est donc : P7--0250 De manière similaire, la Garonne a pour numéro d’entité : 000 et pour code milieu : 0. Ce cours traverse plusieurs secteurs hydrographiques (tout commencant par “ 0 ”. Son code générique est : 0---00000 Une entité hydrographique de surface est une entité hydrographique regroupant les plans d'eau et les entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique est décomposée en éléments hydrographique de surface. Dans certains cas, une entité hydrographique de surface peut être traversée par un ou plusieurs cours d'eau - cas des plans d'eau. Néanmoins, il est retenu qu'une seule entité hydrographique, dit cours d'eau principal du plan d'eau. Par contre, une entité hydrographique peut être traversée / contenir par un ensemble de tronçons élémentaires. La BDCarthage Guadeloupe est maintenue par la DEAL Guadeloupe. La structure de la base de données est identique au format métropole.La BD Carthage Guadeloupe est une version validée par le SIE mais pas par l'IGN et que donc des problemes d'incompatibilité avec des referentiels IGN peuvent survenir (et qu'une mise à jour "officialisera" la BD Carthage avec la validation IGN).

-

Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un plan d’eau ou une ligne littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas constante sur toute l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé sur une partie. Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sous-milieux sur l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types : - les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants "V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500 Le cours d’eau “ La Dronne ” a pour numéro d’entité : 025 et pour code milieu : 0 . Ce cours d’eau traverse plusieurs zones hydrographiques (même plusieurs sous-secteurs ) : P746,P744, P742, P70, P734, P731, P730, P716, P715, P714, P711, P710, P702, P701, P700. Parmi ces codes, seuls les deux caractères sont invariants. Son code générique est donc : P7--0250 De manière similaire, la Garonne a pour numéro d’entité : 000 et pour code milieu : 0. Ce cours traverse plusieurs secteurs hydrographiques (tout commencant par “ 0 ”. Son code générique est : 0---00000 Une entité hydrographique de surface est une entité hydrographique regroupant les plans d'eau et les entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique est décomposée en éléments hydrographique de surface. Dans certains cas, une entité hydrographique de surface peut être traversée par un ou plusieurs cours d'eau - cas des plans d'eau. Néanmoins, il est retenu qu'une seule entité hydrographique, dit cours d'eau principal du plan d'eau. Par contre, une entité hydrographique peut être traversée / contenir par un ensemble de tronçons élémentaires.

-

Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un plan d’eau ou une ligne littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas constante sur toute l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé sur une partie. Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sous-milieux sur l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types : - les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants "V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500 Le cours d’eau “ La Dronne ” a pour numéro d’entité : 025 et pour code milieu : 0 . Ce cours d’eau traverse plusieurs zones hydrographiques (même plusieurs sous-secteurs ) : P746,P744, P742, P70, P734, P731, P730, P716, P715, P714, P711, P710, P702, P701, P700. Parmi ces codes, seuls les deux caractères sont invariants. Son code générique est donc : P7--0250 De manière similaire, la Garonne a pour numéro d’entité : 000 et pour code milieu : 0. Ce cours traverse plusieurs secteurs hydrographiques (tout commencant par “ 0 ”. Son code générique est : 0---00000 Une entité hydrographique de surface est une entité hydrographique regroupant les plans d'eau et les entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique est décomposée en éléments hydrographique de surface. Dans certains cas, une entité hydrographique de surface peut être traversée par un ou plusieurs cours d'eau - cas des plans d'eau. Néanmoins, il est retenu qu'une seule entité hydrographique, dit cours d'eau principal du plan d'eau. Par contre, une entité hydrographique peut être traversée / contenir par un ensemble de tronçons élémentaires.

-

N_PROCEDURE_URBA_ZSUP_019 Ces données décrivent les procédures d'urbanisme dans leur dernier état connu en précisant leur situation en termes d'avancement et d'opposabilité. Une procédure d'urbanisme dure en moyenne trois ans. Cette description est volontairement limitée pour remplir un objectif précis : montrer, au moyen de cartes de synthèse, la répartition géographique et l'avancement des procédures PLU utiles au pilotage des politiques de la planification urbaine et rurale. Sont comprises les procédures d'urbanisme en élaboration, en révision ou en abrogation. Afin de permettre une synthèse exhaustive de l'avancement des procédures, les procédures des années révolues ayant abouti à des documents d'urbanisme aujourd'hui opposables sont conservées dans ces données (un document d'urbanisme leur est associé dans le fichier N_DOCUMENT_URBA_ddd). En revanche, les anciennes procédures d'urbanisme (c'est à dire celles qui ont abouti à des documents d'urbanisme qui ne sont plus opposables) et les procédures annulées avant leur terme ne sont pas conservées dans ces données.

Sigena

Sigena