2023

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

Nouvelle-Aquitaine : Territoires à Risque d'Inondation (TRI) - Périmètres (surfacique) (service WFS)

Service WFS - Ce jeu de données contient les périmètres des Territoires à Risque d'Inondation (TRI) en région Nouvelle-Aquitaine. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Ce jeu de données sert à décrire l'ensemble des territoires sélectionnés en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la directive inondation.

-

Service WFS - Ce jeu de données contient la localisation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) (ponctuel) concernées par la directive relative aux émissions industrielles (Industrial Emissions Directive) en Nouvelle-Aquitaine. La directive IED réglemente les industries les plus polluantes au sein de l'Union européenne (UE). "Afin de mieux identifier les installations visées", explique le ministère, le décret n°2013-375 crée quarante nouvelles rubriques dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), établie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. L'ensemble des activités énumérées dans l'annexe I de la directive est ainsi classé dans les rubriques "3000". Parmi ces activités sont comprises certaines activités de combustion de combustibles (rubrique 3110), les activités de raffinage de pétrole et de gaz (rubrique 3120), la transformation des métaux ferreux (rubrique 3230), la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques (rubrique 3410), l'élimination ou la valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets (rubrique 3520), ou encore l'élevage intensif de volailles ou de porcs suivant certains seuils (3660). L'ensemble des activités visées par les nouvelles rubriques reste toutefois compris dans les rubriques classiques existantes de la nomenclature, précise le ministère. "Les rubriques "3000" sont simplement un indicateur de l'appartenance au champ de l'annexe I de la directive IED", ajoute-t-il. Ainsi, une installation d'élevage intensif de volailles conserve son classement d'origine dans la rubrique 2111, mais elle est également classée à la rubrique 3660 au titre des installations soumises à la directive IED.

-

Centre-Val de Loire - Unité de distribution d'eau potable - Infofactures 2021 (edition 2022)

-

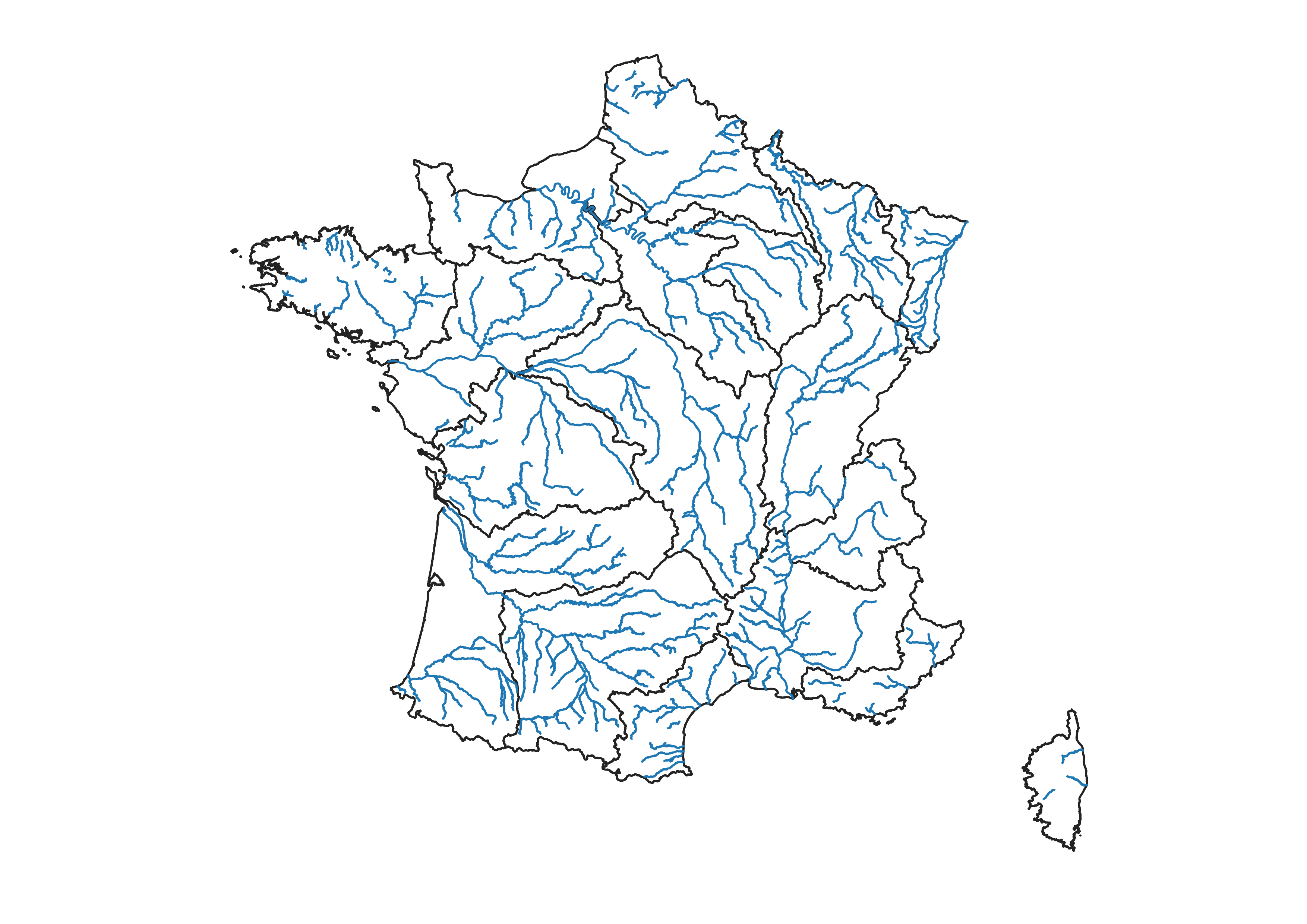

Segment hydrographique issu d'un découpage et/ou agrégation d'un ou plusieurs tronçons hydrographiques élémentaires du référentiel hydrographique pour répondre au besoin de la vigilance crues. Le tronçon de vigilance crues est destiné à priori à porter l'information de vigilance crues au cours du temps.

-

Service WFS - La réalisation de cet inventaire du patrimoine géologique s’inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui précise que l’État "assure la conception, l’animation et l’évaluation de l’inventaire du patrimoine naturel" sachant que ce dernier comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. S’agissant de l’inventaire du patrimoine géologique, son but est de réaliser un inventaire cohérent dans chaque région avec l’aide des géologues et spécialistes locaux. Validé au niveau régional par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, il a été validé ensuite au niveau national par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Cet inventaire constitue une référence nationale. Il est mis à la disposition des gestionnaires et décideurs comme outil d’information et d’aide à la décision dans les projets d’aménagement du territoire. Il a donc d’abord un caractère informatif, mais peut également permettre de définir et de mettre en place une politique adaptée en faveur de la gestion et de la valorisation d’un patrimoine remarquable (observatoires, panneaux, sentiers de découverte…). L’avancement de l’inventaire étant continu, son contenu est susceptible d’évoluer à tout moment. Ainsi, certains sites, encore en phase de validation, n’apparaissent pas dans ce jeu de données. Les sites intégrés à l’inventaire sont pour certains confidentiels. Dans ce cas, leurs contours ne sont pas précisément affichés, seul le périmètre de leur commune d’appartenance apparaît alors sur la carte. Pour davantage d’information, vous devrez vous rapprocher de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

-

Limites des secteurs de garde ambulancière.

-

L_SECTEURS_BRUIT_SNCF_2023_S_019 Secteurs de bruit autour des infrastructures ferroviaires en Corrèze, en fonction du classement sonore 2023. Zone tampon autour des axes de chemin de fer du classement sonore SNCF 2023 en Corrèze (L_CLASST_SONORE_SNCF_2023_L_019.shp) avec des valeurs de distance identiques à celles des infrastructures routières.

-

L’organisation des soins de proximité est un chantier prioritaire du Ségur de la santé, qui s’appuie en priorité sur le développement de la coordination professionnelle et de l’exercice coordonné sous toutes ses formes : que ce soit en maison et centre de santé, en équipe de soins primaires, en communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)… En cela, les hôpitaux de proximité ont vocation à constituer un réel trait d’union entre l’ensemble des acteurs libéraux, hospitaliers et médico-sociaux pour proposer une offre de soins davantage structurée et des parcours de soins plus fluides pour les usagers. Définies par la loi d’organisation et de transformation du système de santé, les missions des hôpitaux de proximité, publics comme privés, constituent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers. Ainsi, ces établissements exercent des missions communes avec d’autres acteurs de leurs territoires : appui aux professionnels du premier recours (médecins, infirmiers, kinés…), maintien à domicile en lien avec les médecins traitants, prévention, continuité des soins. Les hôpitaux de proximité ont également un périmètre en propre avec : des activités obligatoires : médecine, consultations de spécialités complémentaires à l’offre libérale disponible, accès à des plateaux techniques des activités optionnelles : médecine d’urgence, centres périnataux de proximité, soins de suite et de réadaptation (SSR), soins palliatifs… Un hôpital de proximité peut exercer toute activité ou service qui n’est pas exclu (chirurgie et obstétrique), dès que cela répond à un besoin du territoire. Pour se voir reconnaître hôpitaux de proximité, la labellisation relève d’une démarche volontaire des établissements de santé et d’un engagement à assurer ces missions : c’est pourquoi la pertinence du projet d’établissement relève de l’appréciation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) concernée.

-

Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque. En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones : 1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ; 2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ; 3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels.

-

L_SECTEURS_BRUIT_2023_S_019 Secteurs de bruit autour des infrastructures routières en Corrèze, en fonction du classement sonore 2023. Zone tampon autour des axes routiers du classement sonore 2023 en Corrèze (L_CLASST_SONORE_2023_L_019.shp) avec des valeurs de distance données dans le champ attributaire "LARGE_SECT"

Sigena

Sigena