2011

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

-

Les PPRT sont des documents réglementaires permettant de maîtriser l'urbanisation autour des sites industriels classés Seveso seuil haut, c'est-à-dire les plus dangereux au regard des accidents qui sont susceptibles d'y survenir et de leurs effets sur l'environnement (thermiques, toxiques et/ou de surpression). Approbation du 23 mars 2011

-

Plan de prévention des risques naturels prévisible de mouvements de terrain des communes de Chasteaux, Lissac-sur-Couze et Saint-Cernin-de-Larche approuvé le 07/02/2011 Tables du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (PPRmt) des communes de Chasteaux, Lissac-sur-Couze et Saint-Cernin-de-Larche approuvé le 07/02/2011. Le PPRmt a été établi en application des articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du code de l’environnement. Les aléas de mouvements de terrain sont liés à des phénomènes de solifluxion, d’éboulis, de karst. Le PPRmt réglemente l’occupation du sol ou son usage en vue de prévenir les risques. En fonction de l’intensité de l’aléa et des enjeux présents, les règles établies peuvent aller de l’interdiction de construire ou de modifier l’occupation du sol à des prescriptions à respecter lorsque de nouvelles constructions ou une modification de l’occupation du sol sont admises.

-

Ce plan de prévention des risques technologiques (PPRT) concerne l'établissement BUTAGAZ sur la commune du Douhet et a été approuvé par arrêté préfectoral du 23/12/11. Les différentes couches présentes dans ce lot de données sont les suivantes : - Zone de recommandation du PPRT ; - périmètre d'exposition au risque du PPRT ; - Zonage des aléas du PPRT ; - zonage réglementaire du PPRT ; - Enjeux pris en compte dans le PPRT ;

-

Ce plan de prévention des risques technologique (PPRT) de l'établissement GRATECAP concerne la commune de La Rochelle et a été approuvé par arrêté préfectoral du 29/03/11 . Les différentes couches présentes dans ce lot de données sont les suivantes : - périmètre d'exposition au risque du PPRT ; - Zonage des aléas du PPRT ; - zonage réglementaire du PPRT ; - Enjeux pris en compte dans le PPRT ;

-

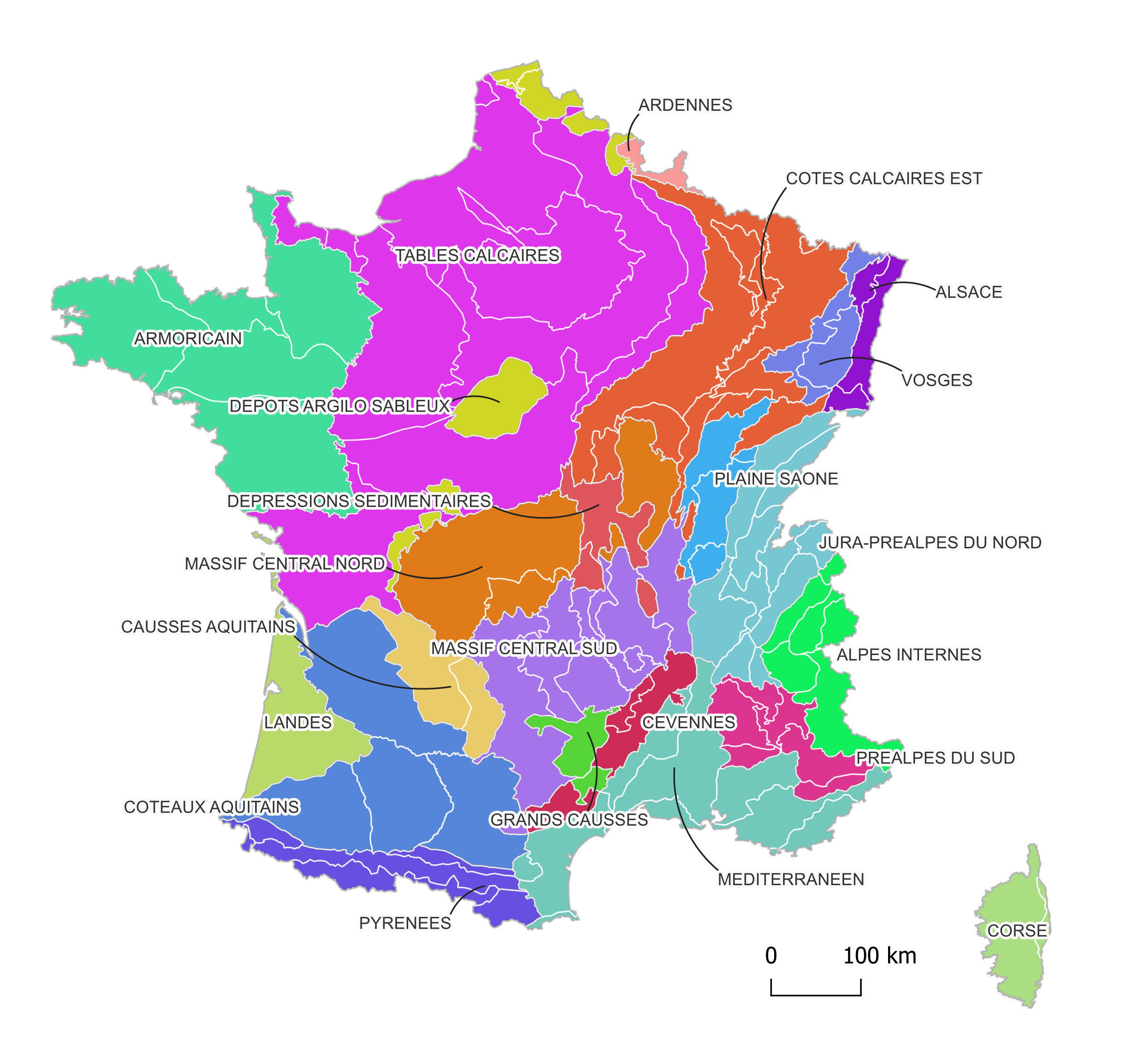

Entité spatiale homogène du point de vue des déterminants physiques qui contrôlent l’organisation et le fonctionnement global des écosystèmes aquatiques. A l'échelle du bassin, les déterminants primaires universellement reconnus du fonctionnement écologique des cours d'eau sont la géologie, le relief et le climat. Ce concept s'inspire des théories de contrôle hiérarchique des hydrosystèmes, et repose particulièrement sur l'emboîtement des échelles physiques, du bassin jusqu'au micro-habitat. L'IRSTEA (ex CEMAGREF) a défini les hydroécorégion pour la France métropolitaine. Il a développé le cadre conceptuel de la régionalisation par "hydroécorégion" et les aspects généraux de la méthode, l'objectif étant de définir et caractériser les Hydroécorégions pour la France métropolitaine. On distingue deux niveaux pour les hydroécorégions (HER) : le niveau 1 et le niveau 2. Au total, 22 Hydro-écorégions de niveau 1 (HER-1) ont été identifiées sur des critères combinant le géologie, le relief et le climat, considérés de manière universelle comme les déterminants primaires du fonctionnement des écosystèmes d'eaux courante à l'échelle du 1/1.000.000ième. La méthode et les résultats sont décris sur le site du Laboratoire d'Hydroécologie Quantitative (voir partie Source en ligne)

-

Entité spatiale homogène du point de vue des déterminants physiques qui contrôlent l’organisation et le fonctionnement global des écosystèmes aquatiques. A l'échelle du bassin, les déterminants primaires universellement reconnus du fonctionnement écologique des cours d'eau sont la géologie, le relief et le climat. Ce concept s'inspire des théories de contrôle hiérarchique des hydrosystèmes, et repose particulièrement sur l'emboîtement des échelles physiques, du bassin jusqu'au micro-habitat. L'IRSTEA (ex CEMAGREF) a défini les hydroécorégion pour la France métropolitaine. Il a développé le cadre conceptuel de la régionalisation par "hydroécorégion" et les aspects généraux de la méthode, l'objectif étant de définir et caractériser les Hydroécorégions pour la France métropolitaine. On distingue deux niveaux pour les hydroécorégions (HER) : le niveau 1 et le niveau 2. Le deuxième niveau de régionalisation est défini à partir du niveau 1, aboutissant à la description quantifiée d'une centaine d'hydro-écorégions de niveau 2 (HER-2). Ces HER-2 servent à préciser la variabilité interne des HER-1. La méthode et les résultats sont décris sur le site du Laboratoire d'Hydroécologie Quantitative (voir partie Source en ligne)

-

Objets surfaciques des terrains aménagés pour le passage ou le séjour des gens du voyage en Charente. Un terrain d'accueil des gens du voyage désigne de façon générique tous les terrains aménagés en permanence ou intermittence pour le passage ou le séjour des gens du voyage. Ces terrains ont pour caractéristique commune d'être réalisés et gérés par une collectivité qui peut être soit une commune, soit un groupement de communes, soit une intercommunalité. Certains d'entre eux bénéficient d'une subvention de l'État. Un terrain d'accueil des gens du voyage peut être inscrit au schéma départemental d'accueil pour les gens du voyage (c'est le cas des aires d'accueil et des aires de grands passages) ou non (c'est le cas des aires de petits passages et les terrains familiaux locatifs). Il existe des communes qui se sont dotées de terrain d'accueil pour les gens du voyage en dehors des schémas départementaux. Les aires d'accueil, les aires de grands passages et de petits passages et les terrains familiaux locatifs sont les quatre types de terrains représentatifs de l'action publique pour l'accueil des gens du voyage.

-

De manière générale, les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments de patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa et susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. La sensibilité d'un enjeu à un aléa est nommée « vulnérabilité ». Cette classe d'objet regroupe tous les enjeux qui ont été pris en compte dans l'étude du PPR. Un enjeu est un objet daté dont la prise en compte est fonction de l'objet du PPR et de sa vulnérabilité aux aléas étudiés. Un enjeu de PPR peut donc être pris en compte (ou pas) selon le ou les types d'aléa traités. Ces éléments constituent le socle de connaissance de l'occupation du sol nécessaire à l'élaboration du PPR, dans la zone d'étude ou à proximité de celle-ci, à la date de l'analyse des enjeux. Les données d'enjeux représentent une photographie (figée et non exhaustive) des biens et des personnes exposés aux aléas au moment de l'élaboration du plan de prévention des risques. Ces données ne sont pas mises à jour après l'approbation du PPR. En pratique elles ne sont plus utilisées : les enjeux sont recalculés en tant que de besoin avec des sources de données à jour.

-

Zone exposée à un ou plusieurs aléas représentée sur la carte des aléas utilisée pour l'analyse du risque du PPR. La carte d'aléas est le résultat de l'étude des aléas dont l'objectif est d'évaluer l'intensité de chaque aléa en tout point de la zone d'étude. La méthode d'évaluation est spécifique à chaque type d'aléa. Elle conduit à délimiter un ensemble de zones sur le périmètre d'étude constituant un zonage gradué en fonction du niveau de l'aléa. L'attribution d'un niveau d'aléa en un point donné du territoire prend en compte la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux et son degré d'intensité. Pour les PPRT les niveaux d'aléa sont déterminés effet par effet sur des cartes par type d'effets et globalement selon un niveau agrégé sur une carte de synthèse. Toutes les zones d'aléa représentées sur la carte des aléas sont incluses. Les zones protégées par des ouvrages de protection doivent être représentées (éventuellement de façon spécifique) car elles sont toujours considérées soumises à l'aléa (cas de rupture ou d'insuffisance de l'ouvrage). Les zones d'aléas peuvent être qualifiées de données élaborées dans la mesure où elles résultent d'une synthèse utilisant plusieurs sources de données d'aléas calculées, modélisées ou observés. Ces données sources ne sont pas concernées par cette classe d'objets mais par un autre standard traitant de la connaissance des aléas. Certaines zones du périmètre d'étude sont considérées comme des « zones d'aléa nul ou insignifiant ». Il s'agit des zones où l'aléa a été étudié et est nul. Ces zones ne sont pas incluses dans la classe d'objets et n'ont pas à être représentées comme des zones d'aléa.

-

De manière générale, les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments de patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa et susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. La sensibilité d'un enjeu à un aléa est nommée « vulnérabilité ». Cette classe d'objet regroupe tous les enjeux qui ont été pris en compte dans l'étude du PPR. Un enjeu est un objet daté dont la prise en compte est fonction de l'objet du PPR et de sa vulnérabilité aux aléas étudiés. Un enjeu de PPR peut donc être pris en compte (ou pas) selon le ou les types d'aléa traités. Ces éléments constituent le socle de connaissance de l'occupation du sol nécessaire à l'élaboration du PPR, dans la zone d'étude ou à proximité de celle-ci, à la date de l'analyse des enjeux. Les données d'enjeux représentent une photographie (figée et non exhaustive) des biens et des personnes exposés aux aléas au moment de l'élaboration du plan de prévention des risques. Ces données ne sont pas mises à jour après l'approbation du PPR. En pratique elles ne sont plus utilisées : les enjeux sont recalculés en tant que de besoin avec des sources de données à jour.

Sigena

Sigena