structure

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

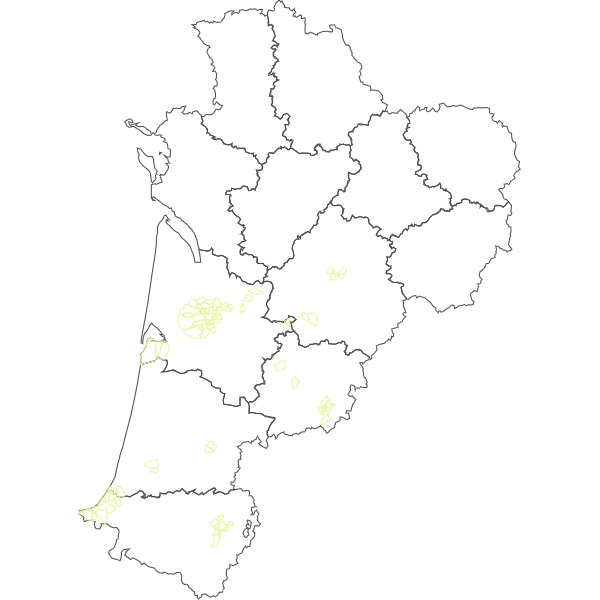

L_ZONE_ACTIVITE_ZINF_S_019 (ancien) 0908_ZA_S_019 Zones U et AU (plus de 1 ha) des documents d'urbanisme à vocation d'activité et zones d'activités importantes des communes sans document d'urbanisme. Saisie sur BD Ortho et BD Parcellaire à partir des documents d'urbanisme.

-

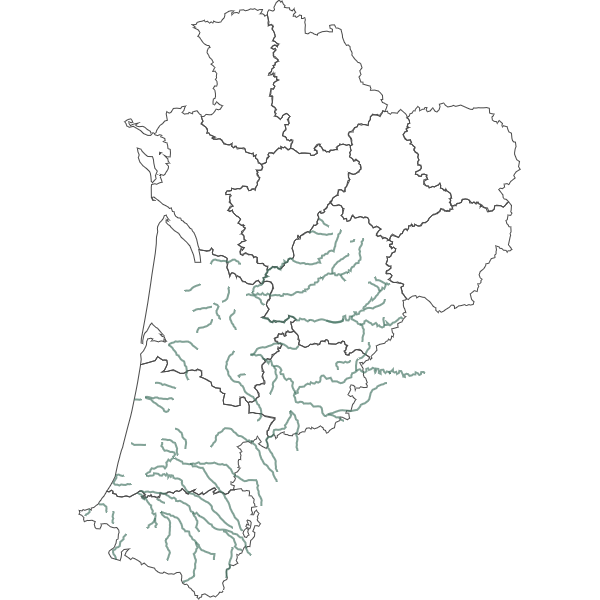

La BD TOPO® est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures de précision métrique. Elle couvre de manière cohérente l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national. La BD TOPO® permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l'analyse et la gestion opérationnelle du territoire.

-

Ce jeu de données contient le périmètre des communes de la région Nouvelle-Aquitaine (objets surfaciques) soumises aux obligations de logements locatifs sociaux dans le cadre de la loi SRU (Inventaire au 1er janvier 2013). Nota : ces données ne sont constituées que pour l'ex-région Aquitaine. Article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (Loi SRU) Article 11 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable (Loi DALO) Loi n° 2013-64 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Article L302-5 du Code de la Construction de l'Habitat, modifié par la loi du 18 janvier 2013 (article 10 et article 11) Les communes concernées : - communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants (1 500 habitants en Ile-de-France) ; - ET communes comprises, dans une agglomération au sens de l'INSEE (i.e. unité urbaine) et/ou au sein d'un EPCI à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une ville de plus de 15 000 habitants. L'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, fixe aux communes de plus de 3 500 habitants situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales. L'article 11 de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, étend à compter du 1er janvier 2008 les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux (prévues aux articles L. 302-5 et suivants de CCH) aux communes de plus de 3 500 habitants, appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Ces communes disposent d'un délai de 6 ans avant d'être soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales, si elles ne disposent pas de 20 % de logements locatifs sociaux. La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, renforce les dispositions introduites par l’article 55 de la loi «SRU» avec relèvement de l’objectif de 20 à 25 % de logement social par commune et possibilité de quintuplement des pénalités.

-

Ce jeu de données contient la localisation des milieux récepteurs (linéaire) faisant l'objet de rejets aqueux potentiellement pollués des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à enregistrement. ATTENTION : ce jeu de données n'est pas complet sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, il concerne l'ancienne région Aquitaine. Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en France, est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique, morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. De plus, une ICPE est un établissement (installation) qui a une activité correspondant à une rubrique d'activité décrite au sein d'une liste du code de l'environnement. Le régime de classement de l'ICPE (Seveso, Autorisation, Enregistrement, Déclaration) est fixé par un seuil particulier pour chaque rubrique. La localisation de ces masses d'eau se fait soit par : - le code SANDRE de la masse d'eau réceptrice si c'est un rejet direct au milieu naturel (pas d'intervenant tiers dans l'épuration du rejet). - le code SANDRE de la station d'épuration réceptrice si c'est un rejet indirect, raccordé à un réseau collectif. Par ailleurs, une même ICPE peut avoir deux types de rejets (direct et/ou indirect) et impacter une ou deux masses d'eau. Une masse d'eau peut-être impactée par plusieurs ICPE.

-

Ces zones sont définies par arrêté préfectoral au vu des indices de présence ou d'attaques. Il s'agit de la couche géographique N_PREVENTION_GD_PREDA_2020_ZSUP_064.shp L'arrêté modifié du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation précise les modalités de cette action. Sont différenciées : - les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des deux dernières années, appelées « premier cercle"; - les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation du loup pendant l'année en cours, appelée « deuxième cercle ». Afin de limiter les attaques sur les troupeaux domestiques et aider les éleveurs susceptibles d'être confrontés à la présence des prédateurs, une aide au gardiennage renforcé, au regroupement nocturne des animaux et à l'utilisation de chiens de protection est accessible en zone à risque définie annuellement par arrêté préfectoral (mesure 323 c1 du programme de développement rural hexagonal). Le niveau de cette aide et les engagements qui lui sont liés sont fonction de la taille du troupeau et de la durée du pâturage en zone d'éligibilité.

-

La BD TOPO® est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures de précision métrique. Elle couvre de manière cohérente l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national. La BD TOPO® permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l'analyse et la gestion opérationnelle du territoire. Il s'agit ici des bâtiments industriels extraits de la couche "BATI_INDUSTRIEL" (il y a également le bâti commercial et agricole dans la couche d'origine). Vu le nombre d'entités, la couche est seulement visible à partir du 1:250 000.

-

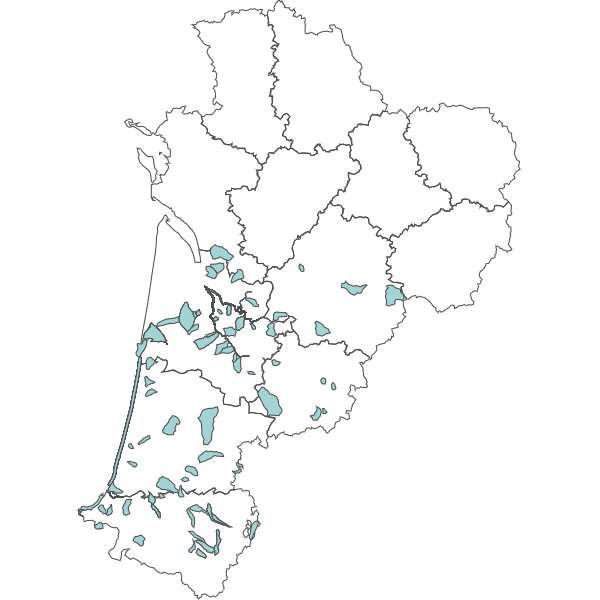

Ce jeu de données contient l'identification du milieu récepteur surfacique impacté par un rejet aqueux d'une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) avec type du rejet (direct ou indirect) sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine. ATTENTION : ce jeu de données n'est pas complet sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, il concerne l'ancienne région Aquitaine. Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en France, est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique, morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. De plus, une ICPE est un établissement (installation) qui a une activité correspondant à une rubrique d'activité décrite au sein d'une liste du code de l'environnement. Le régime de classement de l'ICPE (Seveso, Autorisation, Enregistrement, Déclaration) est fixé par un seuil particulier pour chaque rubrique. La localisation de ces masses d'eau se fait soit par : - le code SANDRE de la masse d'eau réceptrice si c'est un rejet direct au milieu naturel (pas d'intervenant tiers dans l'épuration du rejet). - le code SANDRE de la station d'épuration réceptrice si c'est un rejet indirect, raccordé à un réseau collectif. Une même ICPE peut avoir deux types de rejets (direct et/ou indirect) et impacter une ou deux masses d'eau. Une masse d'eau peut-être impactée par plusieurs ICPE.

-

Objets surfaciques des terrains aménagés pour le passage ou le séjour des gens du voyage en Charente. Un terrain d'accueil des gens du voyage désigne de façon générique tous les terrains aménagés en permanence ou intermittence pour le passage ou le séjour des gens du voyage. Ces terrains ont pour caractéristique commune d'être réalisés et gérés par une collectivité qui peut être soit une commune, soit un groupement de communes, soit une intercommunalité. Certains d'entre eux bénéficient d'une subvention de l'État. Un terrain d'accueil des gens du voyage peut être inscrit au schéma départemental d'accueil pour les gens du voyage (c'est le cas des aires d'accueil et des aires de grands passages) ou non (c'est le cas des aires de petits passages et les terrains familiaux locatifs). Il existe des communes qui se sont dotées de terrain d'accueil pour les gens du voyage en dehors des schémas départementaux. Les aires d'accueil, les aires de grands passages et de petits passages et les terrains familiaux locatifs sont les quatre types de terrains représentatifs de l'action publique pour l'accueil des gens du voyage.

-

n_terrain_gens_voyage_s_087

-

Zonage composé de l'ensemble des périmètres de quartier ANRU de dérogation au titre de l'article 6 de la loi de 2003 pour la ville et la rénovation urbaine. Le programme national pour la rénovation urbaine (PNRU), institué par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 pour la ville et la rénovation urbaine (http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/loiborloo01082003.pdf), prévoit un effort national sans précédent de transformation des quartiers en difficulté. Ce programme se traduit par des projets de rénovation urbaine qui identifient un ou plusieurs quartiers désignés comme prioritaires par l'ANRU. Un projet ANRU concerne des quartiers déjà classés en zone urbaine sensible (ZUS) ou, à titre exceptionnel sur demande du maire de la commune ou du président de l'EPCI compétent et avec l'accord du ministre délégué au logement et à la ville, des quartiers de dérogation au titre de l'article 6 de la loi - ceux-ci présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues. Cette classe d'objets concerne uniquement les quartiers ANRU de dérogation. Parmi les 751 ZUS et les quartiers ayant obtenu une dérogation ministérielle, l'ANRU a pour mission de traiter en priorité les quartiers présentant les caractéristiques urbaines, sociales et économiques les plus préoccupantes. Le conseil d'administration de l'ANRU du 12 juillet 2006 a arrêté une liste de 215 quartiers classés prioritaires (priorité 1) et une liste de 342 quartiers supplémentaires (priorité 2) qui concentrent les crédits de rénovation urbaine. Les autres quartiers de la politique de la ville (ZUS et dérogations) sont considérés comme complémentaires (priorité 3). Un même quartier ANRU - qu'il soit classé en ZUS ou non, peut appartenir à deux projets ANRU différents. Ces données contiennent exclusivement les quartiers ANRU de dérogation non ZUS des projets ANRU en cours. Les quartiers des projets ANRU terminés en sont exclus. Les quartiers ANRU en ZUS figurent dans la table des ZUS (#1113). Pour les Pyrénées Atlantiques deux communes sont concernées par des quartiers anru; Bayonne avec Maubec Citadelle et Hauts de Sainte-Croix Pau avec Saragosse et Ousse les Bois

Sigena

Sigena