inlandWaters

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

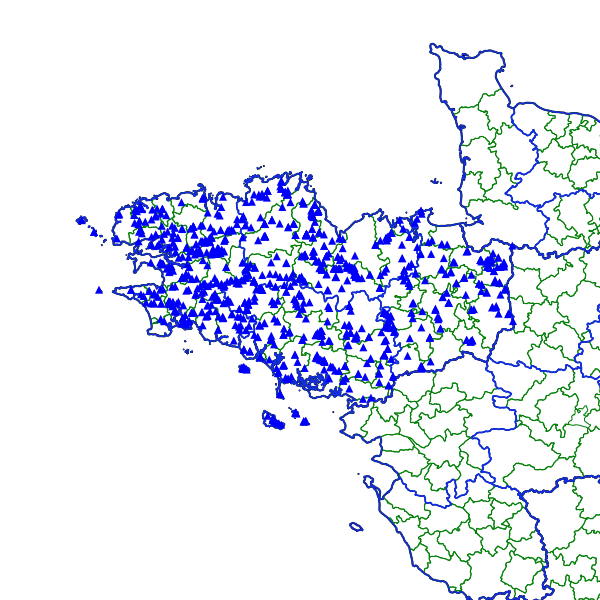

ARS Bretagne - PPI - jointure

-

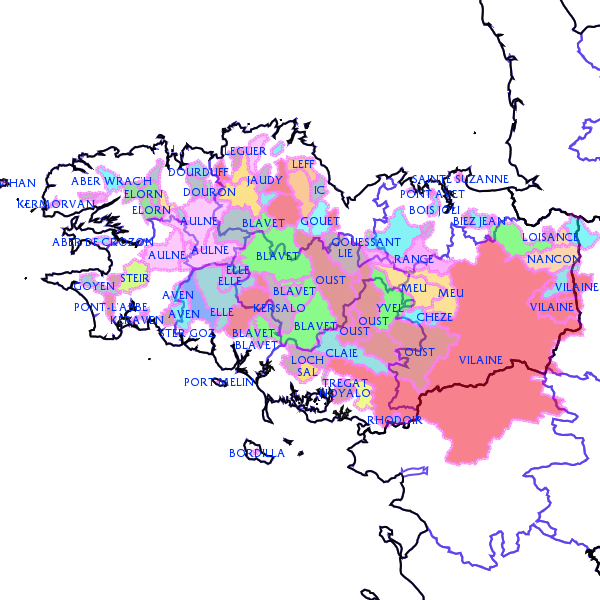

Bretagne - Bassins versants AEP - jointure

-

Une masse d'eau plan d'eau est une partie distincte et significative des eaux de surface telle qu'un lac, un réservoir, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Surface Water Body (SWB) de WISE où l'attribut 'specialisedZoneType' = 'lakeWaterBody'. Les couches sont diffusées dans un format conforme au dictionnaire de données SANDRE du Référentiel masse d’eau, version 1.4.

-

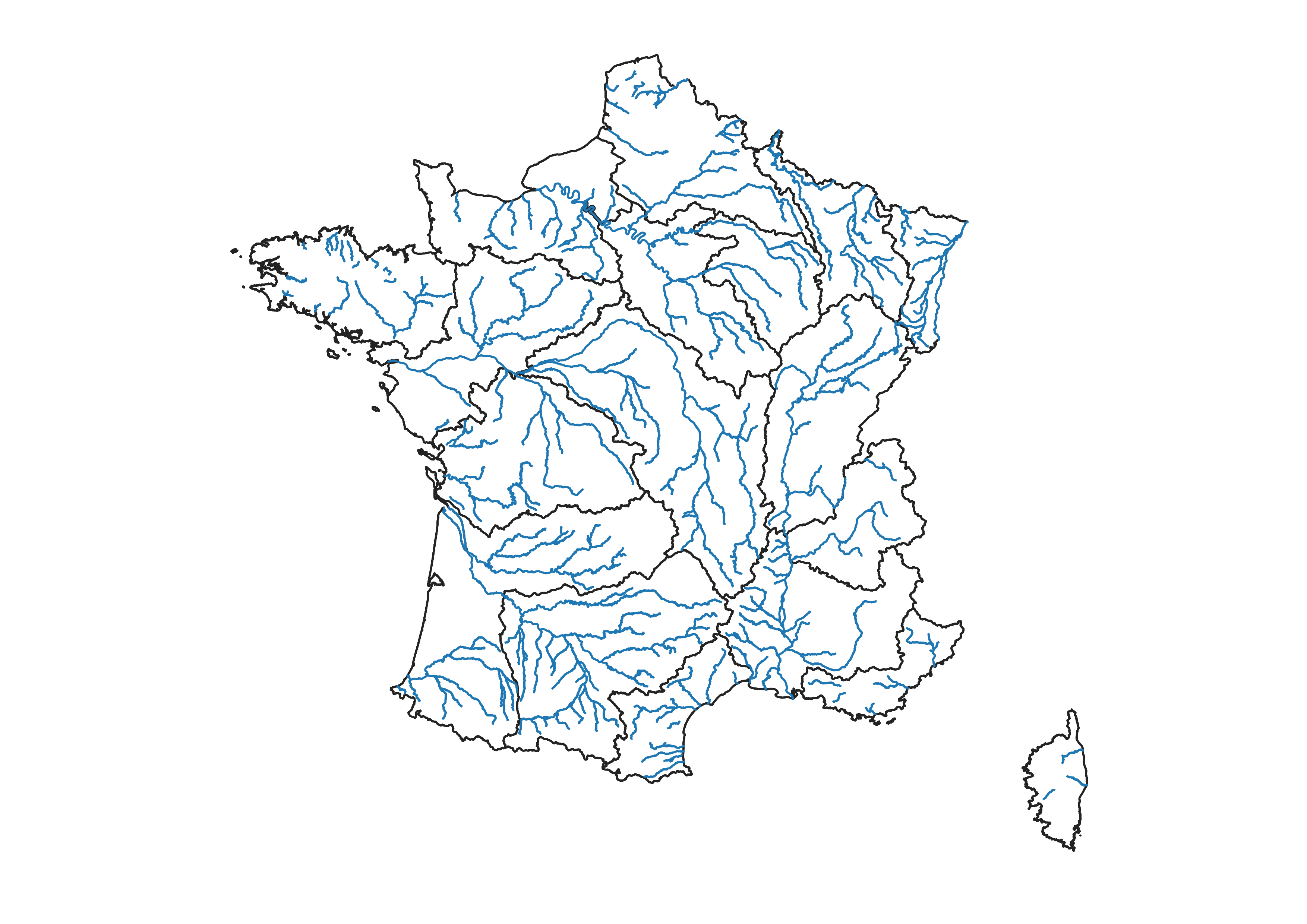

Le tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau permet de répondre à deux objectifs. Tout d’abord de détailler la composition de la masse d’eau cours d’eau en tronçons élémentaires situés en surface ou souterrain (de la même manière que la BDCarthage). La géométrie du thème Masse d’eau de surface / Rivières est alors l’agrégation des tronçons élémentaires qui la composent. Il permet également d’assurer la continuité du réseau de masses d’eau en créant des tronçons fictifs traversant les masses d’eau plan d’eau, côtière ou de transition mais également en permettant d’assurer la connexion des masses d’eau par l’intermédiaire d’affluents présent dans le réseau hydrographique de la BDCarthage mais non identifiés comme faisant parti d’une masse d’eau au regard des règles de constitution du référentiel des masses d’eau. Dans le cas où ce tronçon correspond à un tronçon élémentaire présent dans la BDCarthage, cet élément héritera donc des caractéristiques du tronçon hydrographique élémentaire en question. Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Surface Water Body Centre line de WISE.

-

Le tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau permet de répondre à deux objectifs. Tout d’abord de détailler la composition de la masse d’eau cours d’eau en tronçons élémentaires situés en surface ou souterrain (de la même manière que la BDCarthage). La géométrie du thème Masse d’eau de surface / Rivières est alors l’agrégation des tronçons élémentaires qui la composent. Il permet également d’assurer la continuité du réseau de masses d’eau en créant des tronçons fictifs traversant les masses d’eau plan d’eau, côtière ou de transition mais également en permettant d’assurer la connexion des masses d’eau par l’intermédiaire d’affluents présent dans le réseau hydrographique de la BDCarthage mais non identifiés comme faisant parti d’une masse d’eau au regard des règles de constitution du référentiel des masses d’eau. Dans le cas où ce tronçon correspond à un tronçon élémentaire présent dans la BDCarthage, cet élément héritera donc des caractéristiques du tronçon hydrographique élémentaire en question. Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Surface Water Body Centre line de WISE.

-

Segment hydrographique issu d'un découpage et/ou agrégation d'un ou plusieurs tronçons hydrographiques élémentaires du référentiel hydrographique pour répondre au besoin de la vigilance crues. Le tronçon de vigilance crues est destiné à priori à porter l'information de vigilance crues au cours du temps.

-

La circulaire n°91-50 du 12 février 1991 relative à la codification hydrographique et au repérage spatial des milieux aquatiques superficiels en France métropolitaine, définit la zone hydrographique comme suit: "L'ensemble du territoire français est divisé en zones élémentaires appelées zones hydrographiques. Leurs limites s'appuient sur celles des bassins versants topographiques (en tout ou partie)". Une zone est une partition d'un sous-secteur qui peut en comporter jusqu'à 10. Elle est entièrement comprise dans une limite hydrographique de bassin et sert, avec d’autres éléments, à la délimitation de zones de programmation ou réglementaires diverses comme les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, les zones sensibles, les masses d’eau citées dans la Directive Cadre Européenne du 23 octobre 2000. Une zone hydrographique couvre, en partie ou en totalité, le territoire d'une ou plusieurs communes. Inversement, le territoire d'une commune est soit inclus en totalité au sein d'une zone hydrographique soit scindé entre plusieurs zones. Différents cas de figure de la zone hydrographique peuvent exister : a - Le cours d'eau principal de la zone hydrographique prend sa source à l'intérieur de la zone : c'est une zone amont dont le contour correspond à celui du bassin versant topographique du cours d'eau principal au point de sortie de la zone. b - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal et le pk du point aval n'est pas 1000 : il s'agit d'un bassin versant intermédiaire, c - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal dont le point aval correspond au pk 1000 : il s'agit de la zone aval du bassin versant, d - La zone hydrographique est en bordure du littoral. Trois cas de figure: * ou bien il s'agit d'un cours d'eau principal qui a sa source dans la zone : il s'agit alors du cas a), * ou bien cette zone aval constitue le dernier bassin intermédiaire avant l'embouchure du fleuve principal : il s'agit alors du cas c), * ou bien la zone comprend un linéaire du littoral comportant l'embouchure du fleuve côtier et des zones drainées par des "rus" se jetant directement en mer, e - La zone ne comporte pas d'écoulement superficiel mais néanmoins est réceptrice de cours d'eau endoréiques situés en amont. La liste des zones hydrographiques fait apparaître deux cas particuliers : - Pour éviter la création de régions hydrographiques frontalières, cinq zones hydrographiques situées sur la limite frontalière avec l'Italie ou l'Espagne ( codes Y670 et Y680 correspondant à deux extrémités amont du bassin du Pô, S910, S911 et S912) ont été rattachées aux régions hydrographiques côtières (codes S et Y) des circonscriptions de bassin dont elles dépendent, - Bien que la logique hydrographique voudrait que la zone U204 (sous-bassin de la Jougnena appartenant au bassin du Rhin) soit rattachée à la circonscription de bassin Rhin-Meuse, elle est néanmoins rattachée à la circonscription de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (région hydrographique "Saône") compte tenu de la petite taille de cette zone et de son éloignement du bassin Rhin-Meuse, - Bien que la logique hydrographique voudrait que les zones du secteur D0 (bassin de la Sambre en France) soient affectées à la région B (bassin de la Meuse) elles sont rattachées administrativement à la circonscription de bassin Artois Picardie compte tenu de l’éloignement des bassins de la Meuse et de la Sambre en France et de la confluence de ces deux cours d’eau qui s’opère à l’étranger.

-

ARS Bretagne - BZH_RAP_PROD - jointure

-

Une masse d'eau de rivière est une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Les critères de réalisation des masses d'eau rivière sont : - Une masse d’eau appartient à une seule hydroécorégion ; - Le peuplement piscicole dominant basé sur le contexte piscicole (Salmonicole, Cyprinicole, Intermédiaire) ; - Classe de taille (rang de confluence de Strahler). Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Surface Water Body Line de WISE. Les couches sont diffusées dans un format conforme au dictionnaire de données SANDRE du Référentiel masse d’eau, version 1.4.

-

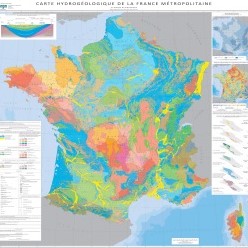

Le référentiel BD LISA (Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères) actuellement en diffusion est la version 3. Ce référentiel comporte les jeux de données géographiques suivants : - Entités hydrogéologiques de niveau 3 (local) ; - Polygones élémentaires délimitant chaque pile unique d'entités hydrogéologiques ; - Zones karstiques, zones caractérisées comme étant de milieu karstique ou alimentant des sources karstiques; - Zones altérites meubles, polygones d’extension des zones au sein desquelles la présence de formations géologiques altérées meubles (saprolite) a été mise en évidence ou est supposée. Ainsi que des tables d'informations complémentaires : - Le tableau multi-échelle comportant l'ensemble des entités hydrogéologiques cartographiées (niveaux 1, 2 et 3) - La table de généalogie récapitulant les modifications réalisées entre la version 2 et la version 3 de la BDLISA. - La table des piles d'entités hydrogéologiques qui associe chaque polygone élémentaire aux entités hydrogéologiques de niveau 3 présentes sous ce polygone, en les ordonnant verticalement. - La table de lithologie qui associe chaque entité hydrogéologique à la ou les natures de roche qui la caractérisent.

Sigena

Sigena