2014

Domaines

Harvested

Provided by

Type of resources

Available actions

Topics

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

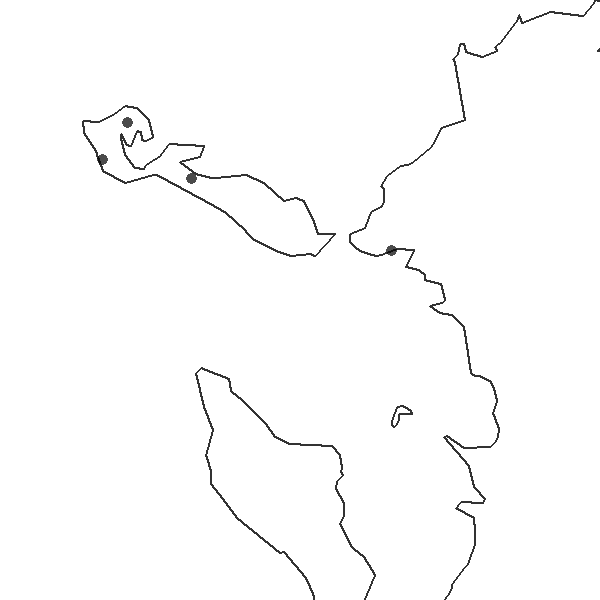

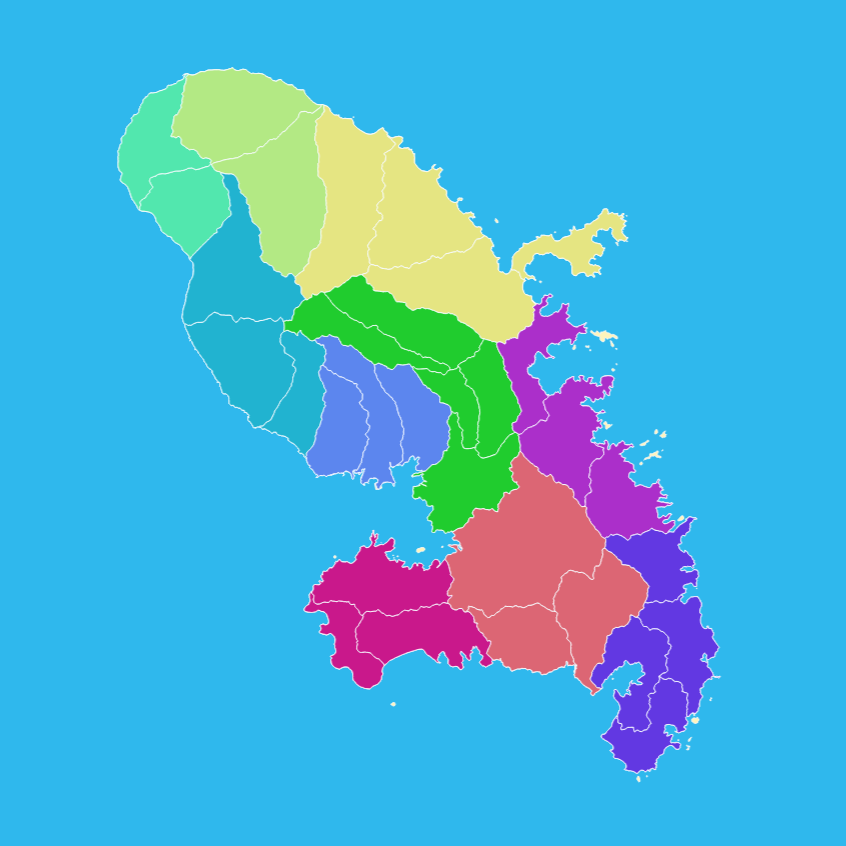

Ce zonage découpe les bassins de vie de plus de 50 000 habitants pour mieux rendre compte de la diversité de la qualité de vie au sein des territoires les plus urbanisés. S’affranchissant des limites des unités urbaines, les territoires de vie découpent ainsi les grands bassins de vie autour des pôles de services. La France métropolitaine est ainsi constituée de 2 677 territoires de vie, les bassins de vie de moins de 50 000 habitants étant conservés tels quel. Cette couche a été créé en fusionnant les communes GEOFLA (IGN).

-

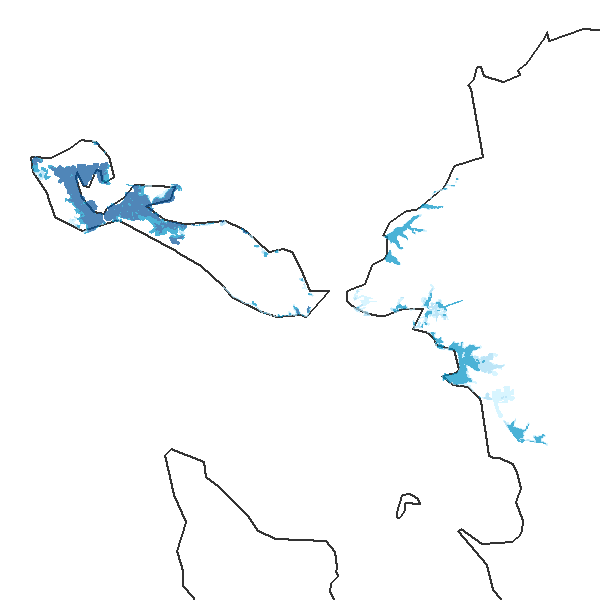

Série de données géographiques produites par le SIG Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) du littoral Charentais et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible).

-

Série de données géographiques produites par le SIG Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) du littoral Charentais et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible).

-

Directive inondation - Enjeu DCE du territoire à risque important d'inondations (TRI) de La Rochelle

Série de données géographiques produites par le SIG Directive inondation du territoire à risque important d’inondation (TRI) du littoral Charentais et cartographiées aux fins de rapportage pour la directive européenne sur les inondations. La Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation (JOUE L 288, 06-11-2007, p.27) influence la stratégie de prévention des inondations en Europe. Elle impose la production de plan de gestion des risques d’inondations qui vise à réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Les objectifs et exigences de réalisation sont donnés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LENE) et le décret du 2 mars 2011. Dans ce cadre, l'objectif premier de la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation pour les TRI est de contribuer, en homogénéisant et en objectivant la connaissance de l'exposition des enjeux aux inondations, à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Cette série de données sert à produire les cartes de surfaces inondables et la carte de risques d’inondation qui représentent respectivement les aléas d’inondation et les enjeux exposés à une échelle appropriée. Leur objectif est d’apporter des éléments quantitatifs permettant d’évaluer plus finement la vulnérabilité d’un territoire pour les trois niveaux de probabilité d’inondation (fort, moyen, faible).

-

La directive européenne sur les cartes stratégiques du bruit impose au minimum la représentation des indicateurs de bruit global Lden et Ln, pour chaque source. Ces indicateurs correspondent au bruit incident sur les façades. Les indicateurs représentés sont exprimés en dB(A) et ils traduisent une notion de gêne globale ou de risque pour la santé. Les données de ce lot sont relative à l'indicateur Ln (pour Lnight). Il s'agit des courbes isophones tracées par pas de 5 dB(A) à partir de 50 dB(A) la nuit de 22 heure à 6 heure du matin. Elles permettent la réalisation de ce que l'on nomme les cartes stratégiques d'exposition au bruit de type A. L'indicateur Ln peut être associé aux risques de perturbations du sommeil. Les articles L572-1 à 11 du code de l'environnement portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement et les textes d'applications (décret n°2006-361 du 24 mars 2006, arrêté du 4 avril 2006 et circulaire du 7 juin 2007 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement) prévoient, les indicateurs, les méthodes de calcul à utiliser et les résultats attendus. Les données du présent lot ont été recueillies conformément à ces textes.

-

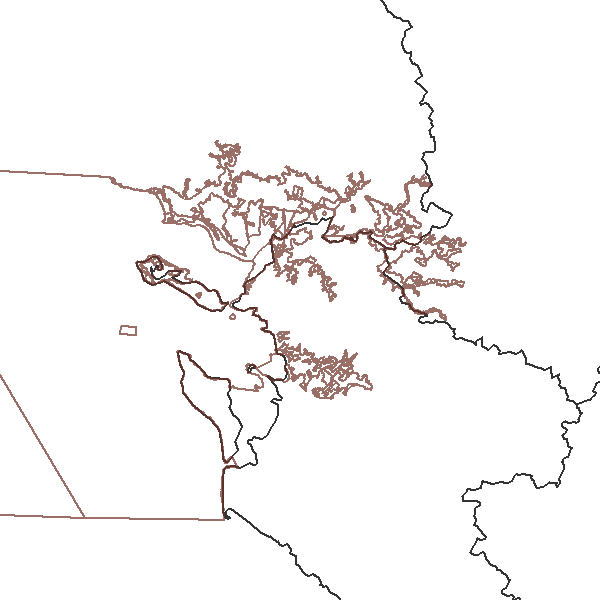

Le découpage hydrographique est l'ensemble des quatre partitions hiérarchisées du territoire français réalisé selon des aires hydrographiques décroissantes : - région hydrographique (1er ordre), - secteur hydrographique (2ème ordre), - sous-secteur hydrographique (3ème ordre), - zone hydrographique (4ème ordre). Une région hydrographique est découpée suivant un maximum de 10 secteurs. La liste des régions hydrographiques a été arrêtée dans la circulaire n°91-50 du 12 février 1991 mais la détermination de leurs limites est sous la responsabilité des Agences de l'Eau. La géométrie est proche de la BDTopo IGN qui a été utilisée pour sa réalisation.La BDCarthage Réunion est maintenue par la DEAL Réunion.La BD Carthage Réunion est une version validée par le SIE mais pas par l'IGN et que donc des problemes d'incompatibilité avec des referentiels IGN peuvent survenir (et qu'une mise à jour "officialisera" la BD Carthage avec la validation IGN).

-

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Elle permet de définir les objectifs environnementaux, d’évaluer l’état des milieux et ultérieurement de vérifier l’atteinte de ces objectifs. Les masses d'eau souterraine, s’appuyant sur les travaux réalisés sur le référentiel hydrogéologique BDRHF V1 ont été identifiées et délimitées pour la première fois en 2004 puis ont été mises à jour en 2010. Elles ont fait l’objet du rapportage à la Commission Européenne sur la mise en œuvre de la DCE le 22 mars 2010, puis d’un rapportage correctif en février 2011, prenant ainsi en compte les dernières mises à jour. Début 2013, un travail de mise en cohérence et de mise au format Sandre de la version rapportée à l’Europe de février 2011 a été réalisé. Cette version est toujours diffusée sur le site du SANDRE ; elle contient cependant un certain nombre d’anomalies, présentes dans les données rapportées, et mises en exergue dans le rapport BRGM/RP-62141-FR. Ces anomalies ont fait l’objet de corrections dans la présente version du référentiel Masse d’eau : le « référentiel des masses d'eau 2013 interne » dans sa version résulte de la mise à jour de l'Etat Des Lieux, conforme aux modèles de données du Sandre et consolidée à l'échelle nationale, sur le site www.sandre.eaufrance.fr. Cette version de référentiel est issue de l’Etat des Lieux 2013 et n’est pas rapportée à la Commission Européenne. Cette version utilisée au niveau national permet de préparer le SDAGE 2016-2021. Les couches sont diffusées dans un format conforme au dictionnaire de données SANDRE du Référentiel masse d’eau, version 1.2. Le découpage retenu pour les masses d’eau répond aux quelques grands principes exposés ci-après : Les masses d’eau sont délimitées sur la base de critères géologiques et hydrogéologiques, Le redécoupage des masses d’eau pour tenir compte des effets des pressions anthropiques doit rester limité. Les limites des masses d’eau doivent être stables et durables A l’image des masses d’eau superficielle, la délimitation des masses d’eau souterraine est organisée à partir d’une typologie. Cette typologie s’inspire largement de celle élaborée pour les entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de la BD RHF. Elle est basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique ou fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements). Elle comprend deux niveaux de caractéristiques, principales et secondaires. Les masses d’eau peuvent avoir des échanges entre elles. Tous les captages d’Alimentation en Eau Potable, fournissant plus de 10 m3/jour d’eau potable ou utilisés pour l’alimentation en eau de plus de 50 personnes, doivent être inclus dans une masse d’eau. Les eaux souterraines profondes, sans lien avec les cours d’eau et les écosystèmes de surface, dans lesquelles il ne s’effectue aucun prélèvement et qui ne sont pas susceptibles d’être utilisées pour l’eau potable en raison de leur qualité (salinité, température…), ou pour des motifs technico-économiques (coût du captage disproportionné) peuvent ne pas constituer des masses d’eau. Compte tenu de sa taille, une masse d’eau pourra présenter une certaine hétérogénéité spatiale tant au niveau de ses caractéristiques hydrogéologiques que de son état qualitatif et quantitatif. En un point quelconque plusieurs masses d’eau peuvent se superposer.

-

La BD TOPO® est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures de précision métrique. Elle couvre de manière cohérente l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national. La BD TOPO® permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l'analyse et la gestion opérationnelle du territoire.

-

La BD TOPO® est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures de précision métrique. Elle couvre de manière cohérente l'ensemble des entités géographiques et administratives du territoire national. La BD TOPO® permet la visualisation, le positionnement, la simulation au service de l'analyse et la gestion opérationnelle du territoire. Vu le nombre d'entités, la couche est seulement visible à partir du 1:1 000 000.

-

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Elle permet de définir les objectifs environnementaux, d’évaluer l’état des milieux et ultérieurement de vérifier l’atteinte de ces objectifs. Les masses d'eau souterraine, s’appuyant sur les travaux réalisés sur le référentiel hydrogéologique BDRHF V1 ont été identifiées et délimitées pour la première fois en 2004 puis ont été mises à jour en 2010. Elles ont fait l’objet du rapportage à la Commission Européenne sur la mise en œuvre de la DCE le 22 mars 2010, puis d’un rapportage correctif en février 2011, prenant ainsi en compte les dernières mises à jour. Début 2013, un travail de mise en cohérence et de mise au format Sandre de la version rapportée à l’Europe de février 2011 a été réalisé. Cette version est toujours diffusée sur le site du SANDRE ; elle contient cependant un certain nombre d’anomalies, présentes dans les données rapportées, et mises en exergue dans le rapport BRGM/RP-62141-FR. Ces anomalies ont fait l’objet de corrections dans la présente version du référentiel Masse d’eau : le « référentiel des masses d'eau 2013 interne » dans sa version résulte de la mise à jour de l'Etat Des Lieux, conforme aux modèles de données du Sandre et consolidée à l'échelle nationale, sur le site www.sandre.eaufrance.fr. Cette version de référentiel est issue de l’Etat des Lieux 2013 et n’est pas rapportée à la Commission Européenne. Cette version utilisée au niveau national permet de préparer le SDAGE 2016-2021. Les couches sont diffusées dans un format conforme au dictionnaire de données SANDRE du Référentiel masse d’eau, version 1.2. Le découpage retenu pour les masses d’eau répond aux quelques grands principes exposés ci-après : Les masses d’eau sont délimitées sur la base de critères géologiques et hydrogéologiques, Le redécoupage des masses d’eau pour tenir compte des effets des pressions anthropiques doit rester limité. Les limites des masses d’eau doivent être stables et durables A l’image des masses d’eau superficielle, la délimitation des masses d’eau souterraine est organisée à partir d’une typologie. Cette typologie s’inspire largement de celle élaborée pour les entités hydrogéologiques définies dans le cadre de la révision de la BD RHF. Elle est basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique ou fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements). Elle comprend deux niveaux de caractéristiques, principales et secondaires. Les masses d’eau peuvent avoir des échanges entre elles. Tous les captages d’Alimentation en Eau Potable, fournissant plus de 10 m3/jour d’eau potable ou utilisés pour l’alimentation en eau de plus de 50 personnes, doivent être inclus dans une masse d’eau. Les eaux souterraines profondes, sans lien avec les cours d’eau et les écosystèmes de surface, dans lesquelles il ne s’effectue aucun prélèvement et qui ne sont pas susceptibles d’être utilisées pour l’eau potable en raison de leur qualité (salinité, température…), ou pour des motifs technico-économiques (coût du captage disproportionné) peuvent ne pas constituer des masses d’eau. Compte tenu de sa taille, une masse d’eau pourra présenter une certaine hétérogénéité spatiale tant au niveau de ses caractéristiques hydrogéologiques que de son état qualitatif et quantitatif. En un point quelconque plusieurs masses d’eau peuvent se superposer.

Sigena

Sigena